|三年的焦虑,被这一份精准病理报告终结

2025年10月20日清晨,病理科主任邢益祥如往常一样早早来到科室,被等候在办公室门口的肖女士(化名)和她的家人们感动--他们手捧锦旗,上面金色大字熠熠生辉:“微观世界定乾坤,病理诊断胜千言”,这面锦旗,终结了肖女士长达三年的身心跋涉。

2022年,肖女士在体检中首次发现肺部结节,相关检测指标的异常,像悬在心头的一块石头难以释怀。今年9月,当医生怀疑可能是恶性肿瘤时,这份焦虑达到了顶峰。“那几周,我看着CT片子上的阴影,整夜睡不着觉。”肖女士回忆道。

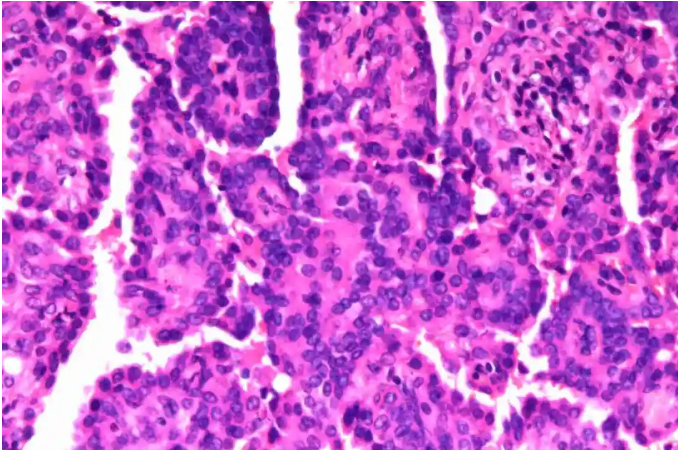

10月11日,肖女士被推进手术室。切除的标本被迅速送至病理科---被称作医院“法官”的地方,这里的每一个术中诊断都关乎着一台手术的走向,一个患者的未来。面对这份高度怀疑恶性的病例,病理科团队迅速启动了快速诊断流程。接诊后不到十分钟,一张优质的术中冰冻切片已交到了诊断医师手中。面对切片,诊断医师们有点犹豫不决了,明确的占位,不典型增生的细胞,良性?恶性?他们迅速查找资料,组织科内讨论,结合影像学及临床病史,最后告知手术团队,考虑肺乳头状腺瘤,最终诊断待常规及免疫组化结果,手术暂不扩大。

最终,经过一系列的严谨检查,免疫组化检测、特殊染色等,病理科团队排除了肺恶性肿瘤病变,常规病理报告明确诊断:硬化性肺细胞瘤(乳头状腺瘤)-- 一种罕见的肺原发性良性肿瘤。当肖女士从医生手中接过这份病理报告时,她感觉心在微微发颤。仔细阅读诊断结果后,她长舒一口气,肩头仿佛瞬间卸下了千斤重担。“这三年的焦虑,终于结束了。”她说着,眼眶湿润,“是病理科医生的专业和严谨,给了我第二次生命。他们可能不知道,一个精准的诊断,对患者意味着什么。”这些“法官”们又怎会不知道。摘掉“恶性肿瘤”的帽子,意味着患者不再背负“癌症”的沉重标签,意味着他们可以回归正常生活轨道,意味着他们会拥有无数个安睡的夜晚。

对于每一份报告,特别是术中冰冻报告,但当结果仍存疑问时,他们没有简单下结论,而是在诊断基础上,充分与临床沟通,确定手术方式,把患者安全放在首位。常规诊断中,充分应用免疫组织化学染色检测、特殊染色、分子检测等手段,把一份病理报告诊断得明明白白,为肿瘤患者提供精准化、个性化的诊疗方案。

在显微世界里,病理医生是穿梭在细胞宇宙的探索者。他们仔细辨认着每一处细胞形态特征,比对每一种染色结果,不放过任何一个可疑的蛛丝马迹,也不漏掉任何一个良性信号。“我们需要对每一个细节负责。”邢益祥主任说,“在病理科,精准不只是技术标准,更是病理医师执业道德的要求。”

向那些在微观世界里默默守护生命的“判官”们致敬。日复一日,他们与显微镜、切片和染色剂为伴,在放大数百倍的世界里抽丝剥茧,与细胞对话,与真相对话。他们是医学真相的守门人,是值得被看见的“生命法官”。